目录

社会科学研究的困境:从与自然科学的区别谈起

作者:赵鼎新

作者:赵鼎新

(芝加哥大学社会学系Max Palevsky教授,浙江大学千人计划教授)

摘要

社会科学自其诞生以来在思维逻辑和研究方法上一直受到自然科学的思维逻辑和方法的影响。本文指出社会科学和自然科学在逻辑和方法上八个方面的重要区别,并提出这些区别的本源就是人的特性,即人是又有本能,又讲策略,又会运用意识形态和价值来论证自己行为正确性的动物。本文强调对社会科学与自然科学这些区别的忽视是西方社会科学长期以来徘徊不前、步入误区的根本原因。

关键词:

自然科学;社会科学;人的特性;法则;机制

前言

社会科学家自认为是在做“科学”研究,但他们对社会科学方法的特点和弱点往往不甚了了。在这一点上,不仅中国学者如此,甚至大多数西方学者——甚至不少知名学者——的学术训练和知识面也不足以作出提纲挈领的反思。这就给笔者为中国社会科学工作者写几篇关于方法论的文章提供了动机。作为这一系列文章的总纲,本文将从社会科学与自然科学的区别谈起。社会科学自其诞生始终受到自然科学方法的影响。社会科学研究的现状和发展方向存在诸多误区。产生这些误区的重要原因之一,就是我们对社会科学和自然科学的区别认识不清,乃至于对社会科学的特殊性认识不清。

在本文中,社会科学指的是社会学、人类学、历史学、政治学、经济学、心理学等在西方被称之为“socialsciences”的学科,而不包括文学、艺术等在西方被称为“humanities”的学科(当然,西方不少人文学科的学者的研究方向已经越来越接近传统的社会科学领域,这又当别论),也不包括教育学、管理学、法学、商学等被称之为是专业学院(professional schools)的应用性学科。

首先对本文中的几个关键概念作简单的说明。什么是科学?在传统科学观的笼罩下,科学往往会和“全面”“系统”和“正确”这些词汇联系在一起。当今的官样文章中,我们经常会看到诸如“全面地、正确地、科学地看问题”这类提法。这实际上是对科学的误解。从今天的角度来说,科学其实只是一种片面而深入地看问题的方法。面面俱到的观点一般都不科学,由科学试验得出的结论也并不一定正确。特别是,科学结论都是特定条件下的结论,离开这些条件,科学结论往往就不正确。

这里,我还想说明什么是机制,什么是定律(或者法则),以及两者之间的区别。这在概念上非常重要。中西方大多数社会科学学者,甚至不少优秀学者 ,对这些概念均不甚了了。1在本文中,定律和机制指的都是可以被观察到的,或者是可以通过推理得出的因果关系。定律和机制应当采取同样的定义,那就是:如果条件C1, C2, …Cn成立,关系E成立。

定律(法则)和机制有什么区别呢?笔者认为,它们的区别只有一点,那就是如果条件C1, C2,…Cn能在比较广泛的场合下成立,那么E所描述的关系就是一个定理;如果条件C1, C2,…Cn只能在非常有限和特殊的条件下成立(比如,在实验室条件下),那么E所描述的关系就是一个机制。例如,牛顿第二定律就是一个法则,因为它所刻画的因果关系(f=ma) 在宏观低速条件下总是成立。而这儿的“宏观低速”指的是物体大于基本粒子,速度低于光速。换一句话说,牛顿第二定律在人能直接感知的世界中总是成立。但是价格规律(price mechanism)却只是一个机制,因为如果要想让价格完全由供需关系决定的话,许多其他条件必须得到满足:例如,人必须是完全理性的,信息必须是充分流畅的,交易必须是没有成本的、等等。而这些条件中的每一条在现实世界中都很难得到完全满足。

一言以蔽之,定律(法则)是广适性的“机制”,机制是理想条件下才能成立的“法则”。

一、经典物理学的胜利

经典物理学(经典力学)是世界上产生的第一个具有现代科学意义的学科,由此而发展起来的一套科学哲学观也在很长时间内决定了大家对科学和科学方法的理解。因此,笔者从经典力学入手来展开本文的分析。

古代社会没有现代意义上的科学,只有哲学。智者对各种自然现象做出判断,并推想其背后的规律,这就构成了自然哲学的基础。例如,古希腊时人们认为万物是由水、火、土、气四个元素组成的。古希伯莱人认为万物都是由上帝创造的。这些都可以被看做是对自然现象的哲学性猜想。17世纪后,欧洲产生了科学革命。科学革命首先从力学突破,其核心标志是奠定了经典力学基础的牛顿三定律。牛顿三定律的提出使得物理学脱离了哲学,成为真正意义上的现代科学。例如哈雷运用牛顿定律推算出了哈雷彗星的轨道,并且预测了该彗星在1758年又会回来。哈雷预测的成功使得先前对哈雷彗星的各种猜测全都过时,同时也清晰地展示了牛顿定理对地球以外的物理现象的解释力。

在科学哲学层面,经典力学给科学发展至少带来了如下影响。

第一是控制实验

科学就是一种通过控制实验来找到两个或者两个以上因子之间的确定性关系并将该关系上升为理论的方法。所谓控制实验,就是通过各种方法对其他可变因子全部进行控制,然后考察若干个(通常是两个)未被控制因子之间的关联及其背后原因。在经典力学发展过程中产生的控制实验思想逐渐成为科学的最高境界。

第二是系统思想在科学中的重要地位

在经典力学中,牛顿第二定律(f=ma)描述的是力和加速度之间的关系。但是几乎所有的经典力学现象,例如流体力学中的伯努理定律和电力学中的马克斯韦尔方程组,都是牛顿第二定律的特殊表现形式,或者说组成部分。这就是说,牛顿第二定律虽然只是一个机制,但是它在宏观低速世界中具有普适性,或者说它本身构成了一个经典物理学世界,它既是一个机制,又是一个系统(这就是为什么我们把f=ma称之为定律,而不是机制)。经典力学的这一性质给了强系统思想以很大的市场,即认为某一类自然或社会现象(比如物理现象、化学现象、生物现象、社会现象,等等)所呈现的各种规律的背后总是存在着某种总体性规律。这总体性规律一旦被揭示,原来已知的各种规律就会成为这种总体性规律的具体表现形式或组成部分。1经典力学的胜利赋予了系统思想在科学中的长期主导地位。2

第三是演绎(推理)和归纳取得了统一

自古以来,哲学家一直受到如下问题的困扰:通过经验归纳总结出来的“规律”完全可能是错误的,而通过演绎而得出的“规律”却又可能与现实风马牛不相及。但是,在经典力学意义上,牛顿三大定律与我们对绝大多数物理现象的观察完全相符。这就是说,演绎和归纳在经典力学中获取了统一。演绎和归纳的统一为实证主义哲学,即一种认为任何合理的论断都可以通过科学方法(归纳)或者逻辑推理来加以论证的哲学观点,提供了很大的发展。

第四是还原主义(reductionism,也可译为化约主义)成为科学方法的基础。

牛顿定律产生后,先前提出的经典力学定律(例如自由落体定律和胡克定律),以及此后提出的经典力学定律(例如伯努理定律和马克斯韦尔方程组)都成了牛顿第二定律的特殊表现形式。这一成功大大增进了人们探究总体性理论(即把他人的理论作为自己理论的组成部分)的欲望,这就是所谓的理论还原主义(theoretical reductionism)。同时,牛顿定律的广适性还给了经验意义上的还原主义(即认为一个复杂的经验现象仅仅是一些简单现象的叠加,对复杂现象的解释也可以通过了解复杂现象中各简单现象的性质和组合来获得)在早期科学哲学中以很大的市场。3因此就有了所谓物理学是化学的基础,化学是生物学的基础,生物学是社会科学的基础这样的提法。也有了核物理学之父卢瑟福(Ernest Rutherford)著名的论断:所有的科学或者是物理学,或者只不过是在集邮(All science is either physics or stamp collecting)。

二、生物学的复杂

19世纪后生物学的迅猛发展给了以经典力学为背景的科学观和方法论很大的冲击。与经典力学相比,生物学有以下的特殊性。

首先,生物学中没有像牛顿定律这样的在经典力学意义上能解释一切的法则。

生物学的理论核心是进化论,但进化论只是一个覆盖性法则(covering law)。这是因为:生物学中的机制多得难以枚举,但是生物机制与进化论之间并不存在经典力学中其他定律与牛顿定律之间那种确定性的数学转换关系。或者说,每一个生物机制都有着特定的功能,而且这些功能并不是进化论的具体表现形式。但是,生物机制与进化论之间却有着一定关系。那就是,任何生物机制的作用方向都必须与生命体的存在和繁衍方式一致,或者说这些机制的作用方式都必须符合进化论原则。例如,面对食物稀缺,动物世界形成了许多能减低物种种内食物竞争的机制,有些机制能使一个物种的幼虫和成虫吃不同食物,有些机制能促使一个物种在种群密度过高时进行迁徙,有的机制则能使某一物种的个体在完成繁殖任务后马上死亡,以便为子代提供更多的食物和空间,等等。不符合进化原则的生物学机制是很难长久存在的,因为这些机制会把某一物种的演化迅速带入死胡同。总之,进化论就像是一把大伞,把所有的生物学机制全都覆盖了,每个机制可以互不隶属,但是它们都必须符合进化论原则。1

第二是还原主义方法在生物学中不再完全适用。

生物现象由许多层次的现象组成:基因、细胞、器官、个体、种群、群落、生态系统,每一个层次都有对应的现象和相应的机制,其中有些现象背后的机制是某一层次所特有的,而有些现象的产生原因只能用更低层次的机制,甚至是基因层面的机制来解释。这就是说,还原主义在生物学领域有时有效,有时无效,要看具体问题而言。

例如,先天愚型(即唐氏综合症)这一疾病体现在个体的外表和行为。得了此病的动物两眼分得很开并且有智力障碍。但是它的病因却在染色体(基因)层面上:得了此病的个体的第21对染色体多了一条,因此此病又称之为“21对三体”。这就是说,还原方法在寻找先天愚型病因时是有效的。但是,许多生物学现象却不能还原到更低层次(尤其基因层次)。马尔萨斯方程{Nt=N0exp[r(t-t0)]}就是一个例子。其语言表达是:任何一个物种在没有任何条件的限制下,它的种群将以指数增长。生物的生殖方法极其多样,不同生殖方式背后的机制也非常不同。但是,单个种群增长的理想模式却都可以用马尔萨斯方程来表达,这一机制因此产生在种群层面。又例如竞争排斥法则,即两个物种的生态位越相近,它们之间的竞争就越激烈,而竞争则会使这两个物种的生态位趋于分开。这种机制的另一种表述就是任何两个物种不可能长期地占据同一个生态位。这种机制只能在种群关系(即群落)层面上发生作用。

第三是演绎和归纳在生物学中只有实验室意义上的统一。

牛顿定律的产生使得演绎和归纳在经典力学意义上获得了统一,生物学却做不到这一点。先前说过,统领生物学的理论是进化论,但是进化论只是一个覆盖性法则,而真正决定生物个体的存活和行为的是许多互相没有紧密关联的生物学机制。为什么说像21对三体的病理原因、马尔萨斯方程和竞争排斥法则等生物学规律都只是机制而不是像牛顿定律一样的法则呢?其根本原因就是这些规律或者是其应用范围极其有限(例如,21对三体的病理原因只能用来解释先天愚型这一现象,而竞争排斥法则只能用来解释两个物种之间的竞争强度和由竞争导致的进化方向),或者是在自然界里不能成立(或者说不能被直接观察到)。

例如马尔萨斯方程,我们不能用它来预测任何一个物种的种群增长,因为在自然状态下,当一个种群的密度达到一定程度后,其他因子就会对该种群增长起到越来越大的限制作用。这里,“其他因子”指的不仅仅是在种群密度提高、营养条件下降后有关生殖基因不再能达到最佳表达,而是指一些其他条件,比如种内和种间竞争增加、捕食者增多、病虫害增多,等等。但是在实验室条件下,我们是有可能通过实验来验证生物种群的指数增长这一特性的。如果我们把大肠杆菌接种在培养皿中观察它的增长情况,我们就会发觉大肠杆菌在一定时间内的确呈指数增长。当然,大肠杆菌在培养皿中会逐渐长满,其他因子也会对大肠杆菌的增长起到越来越大的限制作用。马尔萨斯机制在自然条件下因此是观察不到的,或者说至少是不能被稳定地观察到。

这一机制的最初获得需要想像和演绎而不仅仅靠经验归纳。但是,一旦提出马尔萨斯机制后,这一机制的运作却能在实验室里被验证。也只有在实验室条件下,这个通过演绎而得来的单种群增长规律与通过对实验结果的归纳而产生的结论达成了统一。生物机制的这一特征给西医药物开发带来很大的困难。在分子生物学领域,在实验室条件下找出一个疾病的机制和相应的有效药物有时并不难,但这个药物可能对病人产生许多副作用(即服用这个药品会改变个体中其他机制的功能)。这就是为什么西药开发都需经过从药物研发、动物活体实验和临床实验等许多阶段,时间极其漫长的原因。

笔者在年轻时不完全明白生物学的这些特点,曾经野心勃勃想在生物学中搞出有广适性,又能真正地对自然状态下的生物种群动态有预测能力的数学模型,因此在研究生阶段学了昆虫生态学。虽然也发表了一些文章,但从方法论角度来说,我当时走的是一条死胡同,因为我完全无法预测诸如降雨、温度、风速等等对昆虫种群动态有重要影响的因子,因此也不可能真正提出对自然状态下的昆虫种群动态有预测能力的数学模型。

虽然生物现象比物理现象要复杂得多,但生物学仍然具有许多自然科学的性质:

- 首先,生物行为都是本能决定的,结构和功能的关系在生物世界因此是高度统一的。老虎的尖爪利齿这些“结构”使它实现成功捕食这一“功能”。任何功能需要都会有相应的结构配置。凡是存在的,都是合理的(有极少数例外,比如盲肠这一结构在人体中基本上失去了其原有的功能)。生物学家因此都是结构功能主义者。生命现象背后的覆盖性法则(即进化论)以及生命现象结构和功能的统一给了生物世界一个显著的系统特征——即生物世界中的各种局部规律都会遵从这两个总体性规律。

- 第二,与经典力学一样,生物学能进行控制实验,而控制实验的最大好处就是可以考察若干个未被控制因子之间的关联及其规律。这就给生物学家确切地寻找生命现象背后的各种机制创造了条件。

- 第三,与经典力学一样,生物学中的主要概念和分类都有很强的本体性。一个概念或分类体系对应于一种实际的存在,有较为清晰的内涵和外延,并且都是可以被证伪的。例如,物种这一概念,它指的是一类外形和基因组成极其相似的生物群体。而检验两个个体是否属于同一物种的标准就是两个个体之间在自然状态下不但能进行交配,而且它们产生的子代也能与同物种个体进行正常交配并产生子代。马和驴之所以不属于同一物种是因为它们产生的子代(骡子)不再能生产子代。

三、社会科学的特殊性

社会科学的研究对象是人,特别是由人组成的社会的运行和变迁规律。人属于灵长目动物,所以我们一般会以为社会科学与生物学有着紧密的联系,生物学是社会科学的基础。不错,人类的确有很强的动物性。灵长目动物的许多习性在人类社会也都有所反映。灵长目动物有很强的地域性,人类也有很强的地域性(小到两个同桌学生在桌上互划“38线”,大到领土之争);灵长目动物是政治动物(Waal, 1989),人类也是;即使是人类的经济行为,它在灵长目动物中也有表现:有些灵长目动物能制作简单工具并进行物物交换。但是人与灵长目动物有个根本性的区别,那就是灵长目动物的个体行为基本上还是由本能决定的,而人是既有本能,又特别讲策略,又会运用意识形态和价值来论证自己行为正确性的动物(以下简称“人的特征”)。本文中“人”是一个泛指,可以是个人,也可以是一个团体,同时也可以是社会科学家。作为社会行动者的个人和团体(例如国家、公司、社会组织,等等)以及作为研究者的社会科学家,他们在性质上有着很大的区别,但这三者有个共同点,那就是他们都在很大程度上受到人的特性的型塑。

在下文中,笔者将阐述人的这一“本体性的”特征如何造成了社会科学和自然科学在八个方面的重大区别,使得自然科学方法在社会科学中不再适用,给社会科学研究带来了重大的困难。

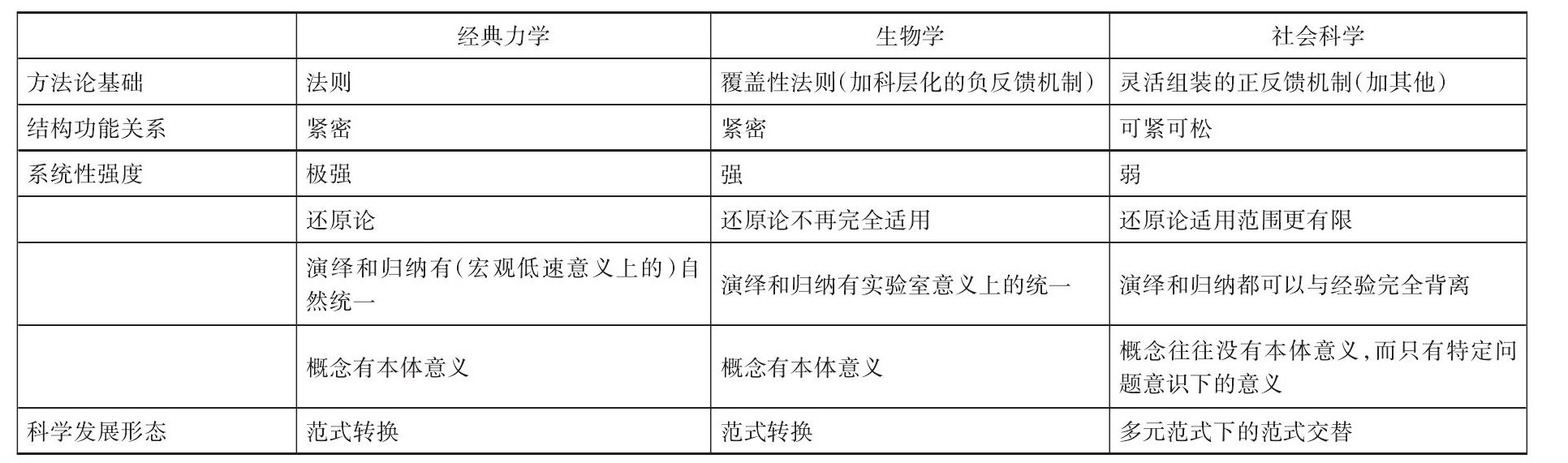

为方便阅读,笔者首先对本文的主要论点,即经典力学、生物学和社会科学在八个方面的区别通过一个图表进行了总结(见表1)。从表1可以看出,经典力学和生物学仍然具有许多相似性,并且它们之间的区别也往往是表现在程度上。但是,人的特征给了社会科学一些全新的性质,使之产生了许多与自然科学相比本质上的区别。

第一,结构与功能之间不再有紧密的联系。

生物现象虽然比物理现象复杂,但生物行为主要是本能性行为(为行文方便,以下用“生物”泛指人类之外的所有生命体,以示区别)。在生物世界中结构和功能是高度统一的。人的特性破坏了在自然世界中广泛存在的结构和功能的统一,因为人作为社会行动者可以创造结构以维持特权,也可以运用理论来论证特权。存在(结构)因此不再等于合理(功能)。这并不是说任何社会存在都没有合理性可言,但是存在和合理的关系变得可紧可松——强权、洗脑和精英联盟可以维系“不合理”的存在,“合理”的存在也总是可以被解读为是特权的需要。我给不合理和合理都打上了引号是因为一旦结构与功能失去了紧密的关系,任何一种对现存社会结构的正面或负面论述都很难完全跳出论证者本身的价值观、企图甚至是潜意识。社会科学家首先要破除结构功能主义的思维,但真正做到这一点的非常之少。社会科学中一个突出的现象就是坚持“冲突论”的学者同时也会显得特别功能主义——他们强烈的价值倾向会使他们在面对与自己价值观和利益相符的事物时马上采取结构功能主义视角。

第二,几乎所有的生物学机制都是负反馈机制。

1体温升高会流汗,体温降低会发抖。这都是恒温动物为了维持体温而产生的机制。吃饭会导致血糖浓度提高,而血糖浓度提高又会导致体内胰岛素的释放和血糖浓度降低,这样人就不至于在饭后产生糖尿病症状(但是会饭后犯困)。生物要存活就必须在多变的环境中达到自稳定,各种负反馈机制起到的都是这个作用。但是人在社会中所追求的不仅仅是稳定,而且是权力和成功。一个人权力和成功欲望越大,他改变周边环境乃至世界的可能性也就越大。具有特别强烈的权力和成功欲望的人的追求,于是成为社会变迁的最大的原动力。人的这一特性使得人类社会的发展不再遵从进化论原则。人类社会中的许多重要机制要么是正反馈机制(例如,国际关系中的现实主义观和相应的理论),要么是那些会产生更大范围正反馈效应的负反馈机制(例如,价格规律是个负反馈机制,但是由之而产生的经济周期性危机以及环境危机与市场的关系则是正反馈的)。人类社会中的一些重要负反馈机制都是来自宗教和从左到右的各种非自由主义世俗意识形态,及其与它们相应的制度和组织力量。但是这些意识形态都有一个共同特点:它们都压抑着人的权力和成功欲望的自然表达,因此维系这些意识形态的制度虽然可以压抑大多数人的人性,却不能阻止人性(特别是权力人士的人性)以各种扭曲的方式不断表达。这种状况发展到一定程度后,政治就会变得专制、复杂和丑陋无比。1

大多数社会科学家和人文学者或者对人类社会的正反馈特点认识不足,或者对人类自我设定的负反馈机制的黑暗性缺乏清晰认识,他们的问题意识、研究方法和论点往往都显得天真和简单。人类社会的这一特征要求我们在方法论意义上建立如下观点:(1)文化得以延续必须有各种制度维系,文化不是基因,不具有超越制度的稳定性;(2)人类社会完全不具有生物世界的自稳定性,不但不具有任何乌托邦的可能性,甚至不具有永恒的较为不坏的选择(the lesser evil)(比如有人也许就会以为西方民主体制就是一个永恒的较为不坏的选择);(3)任何社会意义上的“成功”都是相对的,任何解决问题方法都会给今后带来“麻烦”;(4)非期然后果(unintended consequences)是人类社会发展的主轴。

生物是没有智力的,生物系统却都是有智力的(intelligent);人是有智力的,人类社会却是没有智力的。2

第三,前文提到,生命现象背后的进化论原则以及生命现象结构和功能的高度统一给了生物世界显著的系统特征。

但是,人的特性破坏了在生物世界中广泛存在的结构和功能的统一;人的特性也造就了大量具有正反馈效应的(或者说是反进化论原则的)社会机制。人类社会因此不具有生物世界中所具有的系统特征,或者说人作为行动者可以把社会的系统特征搞得乱七八糟。

由于社会不是一个系统,历史发展也就不会遵从任何统一的规律。任何系统性的社会理论——无论是结构功能主义、社会达尔文主义、自由主义[特别是福山(Fukuyama, 1992)提出的自由主义史观]还是进步主义——无一例外都是对社会本质和历史发展规律的误解。从这个意义上来说,我很同意默顿(Merton,1967)提倡的以中层理论(middle-range theory)为基础的经验研究,以及当今许多社会学家和政治学家所提倡的以机制为核心的经验研究。但在后文中我会指出,由于人的特性,中层理论和以机制为核心的理论也走不了多远。系统性理论和中层理论的无能给了虚无主义很大的市场。这就是为什么当今主流历史学家都会认为历史是非发展的、无目的的,每个历史都是自己的历史(Every history is its own history)。而后现代主义者则对人类的认知能力产生了全面怀疑,并以解构和批判既有知识为己任。在后续文章中我会系统地指出,这些历史学家和后现代主义者的观点的产生,背后有着许多重大的历史原因,他们的怀疑和批判也有着从社会到学术多方面的正面意义,但他们却从科学主义的极端走到了虚无主义的极端。

第四,与生物学一样,社会科学的研究对象也有“层次”:基因、个体、群体、地区、国家、国际社会

——这仅仅是层次的一种分法。一旦有层次就有还原问题,即是否能够把某一社会现象的产生原因归结于更低层面(比如,个体层面甚至是基因层面)的机制?社会学中的方法论个人主义(相对于方法论集体主义)就是还原主义的一个表现形式。但是,还原论的哲学讨论在社会科学中变得几乎没有意义,因为人的策略和自我辩解能力不但使得还原主义方法的运用更为有限,而且把问题变得非常复杂,复杂到几乎要一事一议(即是否能还原完要看研究对象和问题意识而定)。

例如,有西方学者用生物机制来解释性别不平等这一现象。其中一个解释认为性别不平等是人直立后骨盆变狭窄而产生的副作用。动物四肢着地,骨盆因此松大,能产出很大的子代。因此马、牛、羊、老虎等的幼崽一出生就能行走,即使是猩猩和猴子的子代也是如此。为了“解决”直立起来后骨盆变窄这一问题,人就只能“早产”,新生婴儿要到一周岁左右才开始牙牙学步。这样,母亲照顾婴儿就变很重要,而女性的这一任务使她们根本不可能在社会中与男性站在同一起跑线上竞争。这一还原性的论点并不是没有道理,但它并不能解释为什么性别关系在现代社会走向了平等?毕竟,现代女性又锻炼身体又推迟生育,骨盆只会变得更紧。

一般来说,经过还原后的理论因为自变量和因变量在性质上差别很大,或者说自变量是“外生变量”,因而产生的解释很有说服力。因此还原理论是许多学者的追求。但是,还原性理论都会遇到一个相同的问题:社会变化要比基因和行为上的变化来得快得多,社会现象的动态性也远远超过生物行为。像抽烟、喝酒、同性恋(对这些行为笔者没有价值评判)等社会行为的背后都有一定的生物学基础,但是决定这类现象在社会中的消长却只能是社会原因。就性别平等来说,它是资本主义社会和民族国家兴起过程中所产生的一个非企及结果,同时也是女性在现代社会中成为社会行动者之后奋斗的结果。

更为复杂的是,即使是针对同一问题,还原论方法也是有时有效,有时行不通,全要看情景而定。例如,关于人口消长背后的原因,社会科学家一般会从社会结构的角度来找答案。一种说法是性别平等的社会出生率低,因为女性一旦有了生育权就会不愿意去生一大堆小孩。也有人认为人口增加与财产继承方式有关。在古代中国,遗产在儿子中平分,而在古代欧洲只有长子才有继承权。婚姻和家庭都需要财产,于是就有人认为性别地位和遗产分配方式是传统中国人口密度较其他地区高的原因。但是,在公元1500年前,整个欧亚大陆人口都在较低的水平摆动,而1500年后又出现同步性的提高,既然欧亚大陆各个地区的人口动态具有相似性,背后一定有某种总体性规律。

麦克尼尔(Mc Neill, 1976)把这一现象还原到流行病的角度进行了解释:欧亚大陆不同人群对本地的流行病带有抗体而对外来的流行病缺乏抗体。流行病通过战争和经商在欧亚大陆来回传播,不断杀死各个群体中的不带抗体的成员(在14世纪,欧洲黑死病死亡人口超过总人口的三分之一),因此,在公元1500年前后欧亚大陆不同群体对传统的流行病都有了一定免疫力,导致欧亚大陆人口的同时增长。麦克尼尔把古代欧亚大陆人口消长的原因还原到传染病这一层次,比从社会结构角度的解释要有说服力。但是,这一理论却只能解释古代社会的人口消长。现代医学出现后,传染病对人口消长的影响越来越小,而各种社会结构的影响则在加大,还原论解释不再有效。

第五,生物学是“科层科学”(bureaucratic science),而社会科学不是。

笔者采用科层科学这一概念,指的是绝大多数生物机制都有特定的作用和作用方式。例如,释放胰岛素减低血糖浓度这一机制只有在人进食血糖浓度提高后才会启动,而且血糖浓度在此时降低的原因也肯定是由于胰岛素的释放导致。生命现象虽然很复杂,背后机制的运作规律却十分机械。某个机制在什么时候起作用,怎么起作用都按部就班,就好比一个运行严密无比的科层组织。但是人的特性把这一切全都打破。

- 人的行动可以有意识或无意识地改变某些社会机制在社会上的重要性。市场机制在现代社会变得如此重要,就是早期现代欧洲的国家精英与中产阶级共同推动的结果(Polanyi, 1957)。计划经济下工人吃大锅饭,干多干少、干好干坏一个样,因此搭便车(free rider problem)就成了约束计划经济效率的一个主要机制。

- 为了达到某种目的,人可以设计机制(即所谓的制度设计)甚至改变策略和组织形态把许多方向相近的机制动员起来为自己服务。例如,为使士兵英勇作战,战争的指挥者都会设计和运用能产生以下三种效果的机制:惩罚、奖励和意识形态激励(Zhao, 2015)。

- 一旦当人认识到某机制的作用后,该机制在社会上的重要性和作用方式就会产生重大变化。20世纪初的世界性经济危机使统治者和经济学家都了解了马克思所刻画的周期性经济危机的可怕后果,于是就出现了国家对经济的调控,此后的经济危机就失去了20世纪初的破坏力量。

大量重量级社会科学家提倡以机制为核心的社会科学分析(e. g., Coleman, 1990; Elster, 1989,1998;Hedstrom and Swedberg, 1998; Mc Adam, Tarrow and Tilly, 2001; Stinchombe, 1991)。他们的观点在很大程度上等同于先前默顿所提倡的中层理论(Merton, 1967)。笔者对他们的观点非常理解。的确,叙事如果没有机制为依托的话,就成了一个毫无规律可言的故事。但是同时必须注意的是,人的特性造成了社会机制不同于生物机制的作用方式,使得所谓以机制为中心的社会解释和中层理论也都走不了多远。

具体说,生物学中机制和经验现象的关系在大多数情况下是一对一的,而人的特性致使了机制和经验现象在社会中产生了多对一的关系:对于一个社会现象,我们一般都能找到多个——有些甚至是和经验现象毫无关系的——解释机制(或者说社会现象都是“过度决定”的)。社会科学家自身的价值观和秉性在这时就会起很大的作用。市场经济搞得不好,自由派肯定会去找与垄断和腐败相关的机制,而左派会说这是市场经济的负面后果。只要一个人有逻辑能力,他的故事都会有一定的自恰性。在社会学和政治学中,大量从机制出发的解释所反映的往往是作者的眼睛和机制本身的逻辑,而不是所关心的经验现象背后最为重要的规律。

第六,控制实验在社会科学中的难度大并且意义有限。

生物学能做控制实验。如果某一生物现象由单个机制决定,控制实验能直接弄清楚这一机制在机体中的作用。如果一个生物现象由多个机制所决定,控制实验虽然不一定能弄清楚这一机制在机体中的作用,但至少可以弄清楚这一机制在其他条件得到控制下的作用。生物学家作实验前一般会首先提出一个至数个“为什么”问题(例如,为什么饭后人会犯困,为什么人会得糖尿病等等),然后根据已有知识作出一些演绎性的推测。而实验的目的就是在控制条件下通过对实验证据的归纳找出问题背后的机制,并弄清楚这个机制的作用过程和方式。因此,如果说经典力学是在低速宏观的自然条件下达到了两个统一,即演绎和归纳的统一,以及“为什么问题”(why question)和“怎么样问题”(how question)的统一,那么生物学方法论在实验室条件下也达到了这两个统一。

许多生物学实验可以做到把研究视野以外的因子全部控制(所谓克隆技术、细胞株培养都是为这一目的),社会科学几乎做不到这一点。当然西方也有社会科学家用实验方法做研究。例如,在研究种族和性别歧视程度时,美国学者的一个常用实验手法是:随机向同类公司发出许多工作申请信。每一封信的写法与申请人的履历都编得几乎相同,有差别的仅仅是名字,而通过名字可以看出申请人的族群和性别。实验背后的逻辑很直截:不同族群和性别的工作申请成功率差别越显著,族群和性别歧视就越严重。1问题是,这种方法虽然能较好地控制信件内容,甚至在一定程度上控制公司的性质和招聘工作的性质,但是却不能控制各个公司内部存在的许多难以一一识别的差异。更重要的是,在社会科学领域中能够通过实验来解答的问题不仅少之又少,而且能通过控制实验来解答的问题往往只是随处可见和用其他方法也能回答的简单问题或常识性问题。

在常用的社会科学方法中,访谈调查时访谈者的特征(知识面、性格和价值观)、被访谈者的特征以及两者之间的互动方式都得不到有效的控制;参与式观察所能观察到的往往是研究者的感官能够和愿意接受的信号;历史文献方法面对的是一大堆前人带着不同目的而留下的材料;网络方法在取样上有许多方面难以得到有效控制,而且因为其注意力中很少有网络关系的内容,研究结论往往是只见树木不见森林;问卷调查最多只“控制”了问卷设计者注意到的和想控制的“变量”,并且调查结果会显著地受到提问方式的影响;博弈论方法作出的是给定社会机制和前提条件下的演绎,却完全不能保证任何相关社会现象的确是在按演绎逻辑发展。行动者计算机模拟法(agent-based simulation)对环境、社会机制和人的行为模式都作设定,模拟结果基本上只有启发意义。

上述这些社会科学方法中,有的倚重经验归纳,有的倚重逻辑演绎,但都不是自然科学意义上的控制实验。由于实验方法在社会科学中的应用极其有限,在生物学中达到的两个统一,在社会科学就变成了两个分离(演绎和归纳的分离,为什么问题和怎么样问题的分离)。这给社会科学研究带来了重大挑战。

演绎和归纳的分离给了社会科学两个十分常见的逻辑错误。(1)把演绎结论当作经验总结。这一点在经济学中最甚,其次是政治学。例如奥尔森(Olson,1965)的搭便车理论(即“三个和尚没水喝”这一谚语的理论表达),它明明是一个在多种假设条件下可以通过演绎而得出的社会机制,就像马尔萨斯方程是一个在多种假设条件下可以通过演绎而得出的单种群动态模型一样,但奥尔森却煞有其事地把它描述成一个似乎是从经验现象中总结出来的、具有广适性的理论。而他的反对者也煞有其事地通过经验事实试图否定奥尔森的搭便车理论,其中有人还为此拿了诺贝尔经济学奖(Ostrom,1990)。在生物学中,如果有个大学生想写本科毕业论文,声称想通过证据来证明马尔萨斯方程不能预测任何一个种群的动态,指导老师会马上否定这一想法。但是,在生物学中连大学毕业论文都不能作的课题在社会科学中却能拿诺贝尔奖。这类现象比比皆是。(2)对局部经验现象进行演绎。例如,黑格尔根据他非常有限的历史认识就提出了著名的线性史观,而后人则进一步把黑格尔的线性史观演绎成通向历史终结的“康庄大道”。黑格尔和他的追随者只不过是走入了一个任何社会科学家都很难避免的误区:把局部知识当作历史经验,把最为符合自己价值观的“变量”和相应机制当作广义理论,把自己的眼睛当作了世界。

演绎和归纳的分离还使得“理论”在社会科学中严重地丧失了经验意义。在传统的自然科学的意义上,理论指的是数个在逻辑上相互关联的,能用来解释一类经验现象的命题(propositions)。这些命题的核心既可以是法则也可以是机制。牛顿定律是理论,因为它能用来解释几乎所有的经典力学意义上的物理现象,DNA的双螺旋结构是理论,因为从这一化学结构产生出的化学机制能用来解释许多生物化学现象。即使是马尔萨斯方程,它也可以看作是一个理论,因为它至少能解释在实验室条件下的单个种群的增长模式。但是,演绎和归纳的分离使得绝大多数传统意义上的社会科学理论做不到这一点。

我这里用库冉(Kuran, 1995,1997)的“伪造偏好理论”(preference falsification)来说明传统意义上的社会科学理论所面临的困境。库冉把他理论背后的机制做了如下表述:在许多情况下,一个组织中的许多成员早已知道组织内部的问题,但是无人敢说真话却有很多人愿意迎合权威。这种现象越严重,该组织背后隐藏的危机就会越大。到一定程度时,如果有人像“皇帝的新装”里那个小孩一样突然站出来指出存在的危机,其他人往往会相机跟上,于是这个在局外人眼里还是一片太平的组织就会突然走向崩溃。库冉的“理论”在逻辑演绎上并没有什么错误,毕竟理论背后的机制只是“皇帝的新装”这一谚语的另一种表达而已。库冉的“理论”也给了我们理解一些经验现象一定的启迪意义。问题是,一旦有人想建立“伪造偏好机制是某一特定组织(比如前苏联或者是安然公司)突然垮台的原因”这样一个经验论点,他在论证自己论点时会遇到难以克服的困难。就前苏联的案例而言,我们不能说“伪造偏好”现象在其中没有起到任何作用,但是,前苏联的垮台是个非常复杂的历史过程,严重的民族问题、僵化的经济体制、衰退的军事实力和戈尔巴乔夫极其天真的性格都起到了更为关键的作用。历史既不可能重复,也不能做实验。通过演绎而建立的“伪造偏好理论”因此而几乎不能解释任何具有一定复杂性的经验现象。

传统意义上的社会科学“理论”和经验事实之间这一难以愈合的分裂导致了许多后果,其中之一就是“理论”这一概念被滥用。既然传统的以法则和机制为基础的理论很难用来一个具体的经验现象,特别是一些极其重要的经验现象,传统的对理论的定义在社会科学中也就失去了权威。这就是为什么在社会科学领域,任何新概念,无论其性质如何,都可能会被标记为“理论”。其中有些概念,比如“他者”(the other)、“治理性”(governmentality)、“惯习”(habitus)、“阈态”(liminality),等等,还有一定的“理论”意义,但是绝大多数概念则是毫无意义可谈。社会科学中大量学者,特别是人类学、文化历史学和定性社会学等专业方向的学者,基本上是以提新概念为己任。垃圾概念于是充斥于各种学术期刊和书籍,而它们的创造者也只能通过似是而非的复杂语言来掩盖演绎能力的缺乏,以及经验感和想像力的苍白。笔者在今后的文章中将专门讨论当传统的从自然科学而来的理论观在社会科学中遇到严重困难时,我们对“理论”这一概念的运用应当作如何限定。

为什么问题和怎么样问题的分离导致了社会科学叙事中出现了“解释派”和“过程派”(“派”应理解成笔者为行文方便而构建的理想状态,不少学者处于这两“派”之间),并由此导致社会科学中结构/机制叙事与时间/情景叙事的严重分离。解释派(以社会学家为主)认为社会科学研究必须通过解释不同案例之间的异同来寻找具有普适意义的机制和规律(Mahoney and Rueschemeyer, 2003),否则社会科学家真成了卢瑟福所说的集邮者了。较为强硬的解释派学者甚至认为人的策略和自我价值论证特性是始终存在的、每人都具有的“常量”,因而与所需解释“差异”(variation)无关。斯考切波(Skocpol,1979)的著名论断——“革命是到来的,不是造就的”代表的就是这一观点(该观点因为与事实出入太大,多数学者不再坚持)。在过去的岁月里,以解释为目的的优秀作品虽然不少,但从总体上来说,由于比较案例中有大量的因素不能得到有效控制,也由于机制解释的“多对一”问题,许多名著在经验上甚至逻辑上都是漏洞百出。它们的价值主要在于启发,而不在于解释的准确。而支撑这些名著形成的最为关键因素也不是社会科学方法,而是作者的品味。

对于“过程派”的学者(以历史学家为主)来说,解释派学者从问题的提出开始就已经出了偏差。比如,当提出“为什么古代中国走向了统一,而中世纪欧洲则没有?”这样一个问题时,我们已经假设了这两个地区在绝大多数方面处于相似,因此可以通过比较方法来寻求导致案例之间差异的规律性原因。过程派学者认为这种提问方式本身就已经脱离了历史情景,并认为支撑解释派学者貌似合理的解释背后经常是牵强附会的证据。

过程派学者强调不同的历史有着不同的时间性(temporality)(Abbott, 2001)。有的甚至强调每个历史都是独特的历史。他们进而认为社会行动者的行为所造就的转折点和分水岭式的事件才是社会变迁的关键(Abbott, 2001;Sewell, 2005),并因此注重构建大事表(chronology),试图通过过程回溯(process tracing)来重构研究对象的来龙去脉(Beach and Pedersen, 2013)。他们以为一旦知道了来龙去脉,解释派感兴趣的“为什么问题”也就迎刃而解了。过程派学者的优点是情景重构(contextualization),他们的叙事因此往往引人入胜。但是,过程派学者不得不面对如下的困境:既然每个历史都是独特的历史,那么社会科学还有什么意义?过程派学者也不能解决自身的方法论问题:任何一个历史过程都具有(潜在或现实的)无限的信息量,因此对于一个历史过程中的具体问题,学者都可以根据自己的价值观和兴趣作出不同的大事表。例如,在分析中国成功的经济发展这一问题时,经济自由主义者一般会把1978年的改革开放和1992年的邓小平“南巡”作为经济成功的两个主要转折点,但是左派却会选择淡化这两个转折点,强调1949年中华人民共和国成立的分水岭意义,强调改革开放后三十年和改革开放前的三十年之间的连续性,甚至强调“文革”对当代经济成功的意义(甘阳, 2012)。国内意识形态对立,但是谱系比较简单,再加上国内学者大多学问粗糙,毫无精妙可言,因此在经济发展问题上仅仅出现了两种粗线条的大事表划法和相应的叙事。如果解释中国经济成功的研究在西方成为显学的话,不知会涌现出多少大事表和相应的精细的叙事方式。

第七,社会科学中的许多重要概念、分类和问题意识没有本体性意义。

先前提到,物理和生物学中的重要概念和分类体系都有较强的本体性,或者说每一个概念和分类体系对应的都是外延和内涵较为确定的实体性的存在。人的特性已经把社会搞得复杂无比,而具有人的特性的社会科学家又会把自己的个性和价值观转化成对社会的各种奇奇怪怪的理解,从而导致大多数社会科学概念和分类体系失去了自然科学意义上的本体性。在社会科学中,有些概念(比如“弱者的武器”“日常抗争”“镶嵌”“治理性”“他者”,等等)表达的仅仅是对某类社会现象的理解,并没有明确的组织、制度或行动者与之对应;有些概念(比如阶级、分层)指向不同的人群或团体,但它们却不见得是这些人群的认同感和行动的基础;有些(比如国家、宗教、利益集团、民族)指向的是一类人群或者团体的概念,不但有明确的组织和制度基础,而且可能是该人群的认同感和行动的基础,但这些概念的外延和内涵却很难给出先于经验的明确定义。

由于本体性的模糊,以这三种概念为依托的社会科学研究都带着自己的先天不足。

关于围绕这第一类概念所作的研究,其背后存在的问题,笔者想举斯科特的工作为例。在斯科特提出的概念中,最为著名者当数“日常抗争”(everyday forms of resistance)(Scott, 1985)。但是,该概念反映的只是斯科特的个性——一个极其不愿受到规范约束、孩提时喜欢在课桌下做小动作,却还振振有词的人(笔者对这种个性没有负面评价)——完全不是他的田野研究功夫。日常抗争,即人会通过磨洋工、阳奉阴违、逃避等手段来面对自己不愿接受的权威的约束,是个随处可见的现象,完全不需要通过在马来西亚作长达一年多的田野调查来获得。但是,这个概念指出了研究社会抗争学者所忽略的一面,给了一大类相似现象一个统一的命名,并通过斯科特高超的写作能力而显示了一定的学术意义。但是,这个概念的意义到底有多大?我怀疑。笔者认为,研究社会抗争的学者之所以忽略抗争现象中的“日常抗争”背后是有道理的。日常抗争毕竟只是各种社会抗争形式中表现最微弱的一种形式,对社会变迁也不会发生影响深远的作用。更大的问题是,日常抗争这样的概念一旦取得学术合法性,它带来的只是跟风。顺着斯科特的思路,诸如“in-between forms of resistance”(Turton, 1986)、“reformist activism”(Anderson, 1994)、“reasonableradicalism”(Mc Cann, 1994)、“consentful contention”(Straughn, 2005)、“rightful resistance”(O’Brien and Li,2006) 等等概念不断被提出。就像是斯科特开了一个利润极高但成本很低的商铺,大家都想加盟,形成了“斯科特连锁店”。总之,第一类概念及其相应经验研究的问题可以用两句话加以总结:原创概念的作品经验部分单薄,全靠一支妙笔生花;原创概念一旦取得合法性后可以被任意发挥,后继工作越发无聊。

关于第二类概念,它的关键问题是:如果这些概念不能成为相应人群的认同感和行动的基础,围绕着此类概念展开的研究工作的理论意义就会十分有限。社会学中的分层研究就有这个问题。1我并不是说这世界没有穷人和富人,没有不同的职业,等等。但是,我们可以根据自己的价值观和喜好从难以数量化的角度(比如收入、权力、艺术品位、饮食品位、体育能力、社交能力……)来看待社会分层,我们也可以对社会的某一个截面作出不同的层次划分。但是,被分在某一个层次的人群一般不会对学者们的分类有很大的认同,也不会形成一种“层级认同感”,更不会以层级为基础成为社会行动者。分层研究因此只有一定的应用性意义:一旦制造出一个“分层体系”后,我们就可以依此为基础来分析其他社会现象,比如社会流动、疾病和犯罪在人群中的分布、种族歧视程度。但是,这些问题都不一定要从分层角度出发才能研究。2而且,在同样问题意识下,一个学者如果采取不同的分层体系,他的研究结果也会大相径庭。因此通过分层研究获得的结论最多也只是给定条件下的不具重大理论意义的结论。更可悲的是,经济分层好定量,其他性质的分层难定量,分层研究因此主要局限在经济分层方面,并出现了一些“大师”,比如Dudley Duncan和Robert Hauser。但是“大师”的阴影下却是一大批对历史和现实都不甚了了,但工具理性极强的学者。他们坐在电脑面前“按摩数据”(massage data),发表SSCI文章,不遗余力地把社会科学推向与历史和现实日益脱离的专业化道路。当然,任何一个议题一旦成为主流,跟风的人的水平还是有高下之分的。比如在分层研究上,有人在取样上更下功夫,有人更会按摩数据,也有人更能采用新的统计方法。这些都是不争的事实。

第三类概念有一定的本体性,但这类概念的外延和内涵很难有先验的明确定义。比如国家(state)这一概念,谁都不会否认中国的人大、政协和国务院属于国家范畴,但是,随着国家组织向下延伸,乡镇、街道一级的国家组织的工作人员的认同感和行为方式往往会更像社会成员。还比如,一些国家部门经常会出于种种考虑与社会组织建立较为稳固的联盟,以扩展影响或反对另一些国家部门的行为和政策。因此,当研究有些问题时,我们会发觉有些国家部门的行为会更像社会行动者。总之,国家和社会之间不存在一个清晰的本体意义上的分野,只存在问题意识下的分野。

如果一个社会科学概念不具备本体性,那么从这概念延伸出来的分类体系也就不具有本体意义。我的一个同事,绝顶聪明。在其成名作中,他把人的认同感(identity)分成了五类,并自认为这是一个重要贡献,但在作品发表之后却很少有人用他的分类体系。他不明白为什么,一度很沮丧。其实,对于认同感的分类办法可以有许多,而每一种都只是研究者为了理解或者解释他的案例而特制的分类系统。一个学者当然希望他所提出的分类有本体性和唯一性,就像化学中的元素周期表,但是社会科学的特点却限定了,他所提出的分类体系往往只有具体问题意识下的意义,或者说是一个为具体问题而提出的特制(ad-hoc)的分类体系。

第八,多元范式下的范式交替时社会科学的发展形态。

库恩认为,范式转换(paradigm shift)是科学突破性发展的核心。3这一论点在自然科学基本适用。自然科学中,新范式一旦建立,旧的范式与相应理论或者失去价值(例如,一旦知道了光的波粒两相性,“以太”理论就永远过时了),或者其价值将被清楚地锁定在一定范围内(例如,相对论的出现锁定了牛顿力学的应用范围)。这是个不可逆的过程。

但社会科学范式的背后不仅仅是一些客观事实,而且是具有不同意识形态的人看问题的方法,并且每一看法都是误区和事实的混合,非常复杂。因此,一旦一种观念在社会上或者在学术圈盛行时,它都会引发两个导致事物走向反面的机制。(1)在社会上,一种观念一旦在社会上取得优势,无论是真诚信徒还是机会主义分子都会不遗余力地把这一观念在思想和实践层面做大。其结果就是不断显露和放大这一观念的误区,所带来的负面(甚至是灾害性的)后果反到“证明”了其他观念的“正确”。(2)在学术圈内,某一观念一旦占领了学术市场,无论是它的真诚信徒还是跟风者都会不遗余力地把围绕这一观念的研究做到极致。学术与经验事实的关系越来越不切合,从而为其他观念和理论的兴起铺平了道路。最可悲却几乎不可避免的情景是,主流社会观念和主流学术观念合流,学术降为权力的附庸和帮凶。在历史上,这种情景带来的总是灾难——古今中外,无不如此。但是,由于以上两个机制的约束,人类几乎不可能从中真正吸取教训。

以上两个由人的特性而衍生的机制决定了社会科学的发展路径是多元范式下主流范式的交替(paradigm alternation),而不是范式转移。记得前苏联阵营在20世纪90年代垮台时,许多人跟我说马克思主义左派理论是回不来了。我当时的回答是:“等着吧,它会回来得比你想像的快。”自由主义犯自由主义的错误,左派犯左派的错误,法西斯犯法西斯的错误,科学主义者犯科学主义者的错误,原教旨主义犯原教旨主义的错误。一个观念一旦变得强大并成为从国家到社会的实践,后继者就会放大该观念的误区,再后继者就会排斥这一观念并把另一种观念推向高峰。

学术圈内也是如此:从功能主义理论倒台到新功能主义理论的出现;从文化理论在20世纪60年代前的盛行到70年代后的垮台,到90年代后的再度兴起;从70年代前各种情感理论的盛行到此后理性选择理论的兴起,再到最近十几年来情感理论的回潮。你方唱罢我登场,其发展轨迹无不遵循着范式交替的逻辑。

四、讨论

读完本文后读者可能会感到沮丧。读者可能会想,如果文中的论点有道理的话,那社会科学这个学问还怎么做?对此,笔者会写一些后继文章作进一步阐明。但是在本篇结语中,笔者想首先谈谈一些基本观点。

首先,笔者的文章不可能解决那些由人的特性而带来的社会科学研究所面临的困境。例如,笔者改变不了社会科学叙事在功能论和冲突论之间摇摆这一现状,也改变不了社会科学叙事在结构/机制叙事和时间/情景叙事之间摇摆这一现状。笔者也不能阻止社会科学发展中的范式交替以及与之相应的学术跟风。如果本文的发表能根本地改变这些现象的话,那就证明了本文所阐述的人的特性不具有本体性,或者说本文的主要论点都是错误的。

其次,笔者本人也不能避免那些由人的特性而带来的社会科学研究的弱点。笔者的研究始终受到经验材料的限制,而其中相当多的困难来自给我们直接或者间接提供研究材料的人,这些人也都具有人的特性。与所有的社会科学家一样,笔者也不得不采用那些带着不同缺陷的定性和定量社会科学方法进行研究。

最后,笔者有着自己的价值观和好恶。虽然笔者在做研究时努力把研究和自己的价值观作出割裂,以至于有朋友会取笑我看待社会就像我以前在研究昆虫时看待昆虫世界一样,但笔者的研究激情毕竟来自笔者对许多事情的关心。这些“关心”肯定会对笔者在问题意识的建立、经验材料的取舍,以及研究方法的运用上产生很大的影响。

本文不想给读者带入后现代主义的泥潭,认为在人的特性笼罩下的社会科学研究都只不过是反映了某种价值观和权力的叙事。虽然无法也不可能来改变人的特性,但是我们仍然能够了解人的特性给社会科学研究到底带来了什么样的困难。虽然曾经的社会科学研究都带有社会科学与生俱来的缺陷,但社会科学著作的质量还是有非常明显的高下之分的。为什么有些作品会得到广泛的公认成为名著?这背后有意识形态的因素,也有社会科学范式交替过程中学术品位的变化。但另外一个不可忽视的现象是,不少名著作者都有意无意地发挥了所采用的社会科学方法的特长,弥补了所采用方法的弱点,因而为我们呈现了在时过境迁之后仍能品出一定意义的篇章。

笔者在今后的文章中将围绕如下问题展开更为具体的论述:(1)社会科学概念的提出和运用,以及各类概念的意义和局限;(2)不同社会科学方法的认知基础和相应的叙事逻辑,以及每一叙事方法的长处和局限;(3)社会科学经验研究的基础,包括问题的提出、方法的选择和经验材料的获取;(4)评判社会科学叙事质量的逻辑基础,或曰如何区分对于同一问题的两个不同叙事方式的优劣。

虽然谁都改变不了社会科学研究与生俱来的一些缺陷,我们仍然能通过对这些缺陷的深入了解,然后在认知和方法层面上作出一定程度的弥补,从而改进社会科学的研究和叙事质量。